WithCodeMedia-1-pc

WithCodeMedia-2-pc

WithCodeMedia-3-pc

WithCodeMedia-4-pc

WithCodeMedia-1-sp

WithCodeMedia-2-sp

WithCodeMedia-3-sp

WithCodeMedia-4-sp

生徒

生徒Webデザインの「ゾーニング設計」とは何ですか?

ゾーニング設計についてだな!今から説明するぞ!

ありがとうございます!

「Webサイトを公開したのに、なかなか成果につながらない」

「有益な情報を配置しているのに、ユーザーの反応が薄い…」

そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

Webデザインの成果を左右するカギは「ゾーニング設計」にあります。

本記事では、ターゲット設定から導線設計、情報の配置戦略まで、実践的なゾーニング設計の方法をわかりやすく解説します。

「学習→案件獲得」につなげた受講生のリアルな体験談も公開中!

働き方を変えたい方にも響くストーリーです。

菅井さん

将来的への不安と子育てという背景から「副業」に挑戦しようと決意。独学からプログラミングの学習を開始していたが、WithCodeに出会い体験コースを受講。約4ヶ月の学習に取り組み、当初の目標であった卒業テスト合格を実現した。WithCode Platinumにて3件の案件を担当し、現在は副業だけでなく本格的に「フリーランス」として在宅で活躍していきたいと考えるようになる。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

菅井さんの主な制作実績はこちら

まずはゾーニング設計とは何かついて解説ずるぞ!

Webサイト制作で検討すべき基本要素のひとつがゾーニング設計です。

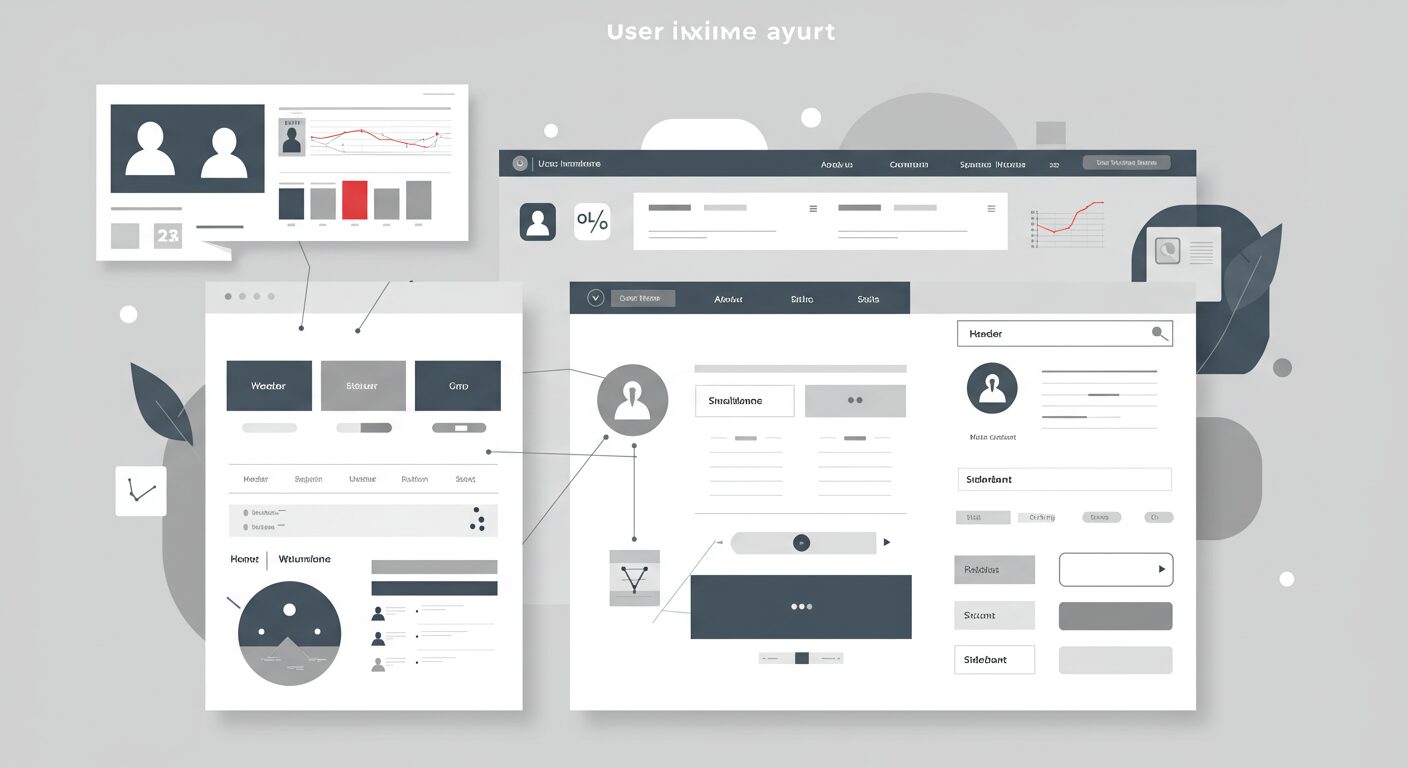

ゾーニングとは、ページ内のどこに情報や機能を配置するかを決める工程のことです。

見やすさや使いやすさ、ユーザー体験(UX)に直結する重要な要素となります。

このゾーニングはワイヤーフレーム制作の前段階に位置づけられ、「大まかな情報構造」を整理し、レイアウトの方向性を固める工程です。

ワイヤーフレームでは、ボタンや文字、画像など具体的な要素を配置します。一方で、ゾーニングはその土台となる骨格を決める役割があります。

快適なユーザー体験を実現するために欠かせない重要なプロセスです。

ゾーニング設計は、単に各要素の配置を決める作業ではない。

その背景には「何を達成したいか」という明確な目的が必要じゃ。

ここでは、目的を意識した効果的なゾーニング設計の進め方を解説するぞ!

まず、そのWebサイトが「何のために存在するのか」を明らかにしましょう。

例えば、商品販売が目的であれば、購入につながる導線設計が最優先となります。

一方で、採用を目的としたサイトなら、企業の魅力や職場環境の訴求が重視されます。

このように役割を明確にすることで、必要な情報や不要な要素が可視化され、ゾーニング設計に一貫性を持たせやすくなるでしょう。

目的が定まったら、それを設計書や要件定義書に具体的に記載しましょう。

「何のためにこのWebサイトを制作するのか」を明文化することで、関係者間の認識のズレを防げます。

目的のドキュメント化は、設計全体の一貫性を維持するうえで非常に効果的です。

Webサイトは、誰に向けて情報を届けるかによって設計内容が大きく変わる。

そのため、ゾーニング設計に入る前に、主なターゲットを明確に定義することが必要不可欠じゃ。

ここでは、ターゲット設定時の注意点について解説するぞ!

ターゲットが曖昧である場合、情報やデザインの軸がぶれやすくなります。

例えば、若年層向けのサイトで専門用語を多用すると、難解に感じられる可能性があります。

一方、ビジネス層向けのサイトでカジュアルすぎる表現を使うと、信頼性を損なう結果になりかねません。

このような「情報のミスマッチ」は、ユーザーの離脱やコンバージョン率の低下を招く要因となるでしょう。ターゲットを明確にすることが、伝えたい内容を効果的に届けるための第一歩です。

ターゲットは一人とは限らず、複数を想定して設計することが大切です。

メインターゲットを軸に情報設計を進めながら、サブターゲットにも配慮します。

例えば、若手社員向けの研修サイトであれば、上司や人事担当者もサブターゲットになります。

こうした整理を行うことで、それぞれのユーザーに必要な情報を優先的に配置することが可能です。

結果として、より多くのユーザーにとって使いやすいサイト構成が実現します。

ここでは、ユーザーインサイトを踏まえたゾーニング設計について解説するぞ!

ユーザーインサイトとは、ユーザーの心の動きや無意識のニーズを深く理解することを指します。表面的な要求だけでなく、その裏に隠れた本音や行動の背景を読み解くことで、サイト設計に説得力と深みを持たせることができます。

〈インサイトとは〉

課題(ユーザーの潜在的な気持ち)

・毎日の掃除は手早く終わらせたいけれど、ほこりや髪の毛がなかなか取れず、ストレスを感じている

・掃除機をかける時間がなくて、床が少し汚れている状態が気になり落ち着かない

・重い掃除機を持ち運ぶのが大変で、使うのが億劫になっている

課題解決案(ユーザーが求めている価値)

・吸引力が強いことで、細かなほこりや髪の毛も確実に取り除けて安心感が得られる

・ワンタッチ操作で手間が少なく、すぐに使えることで掃除への心理的なハードルが下がる

・軽くてコンパクトなコードレス掃除機なら、手軽に掃除を始められて負担が減る

このように、ユーザーは無意識のうちに「効率よくきれいにしたい」「掃除の手間を減らしたい」といった感情を抱いています。

こうした深層心理を理解することで、どの情報をどの順番で配置すべきかが見えてきます。

つまり、ユーザーインサイトをもとにしたゾーニング設計とは、気持ちや行動の背景に沿って、構造や情報配置を最適化することです。

これにより、ご自身に合った情報をスムーズに見つけやすくなり、満足度の高い体験が提供されます。

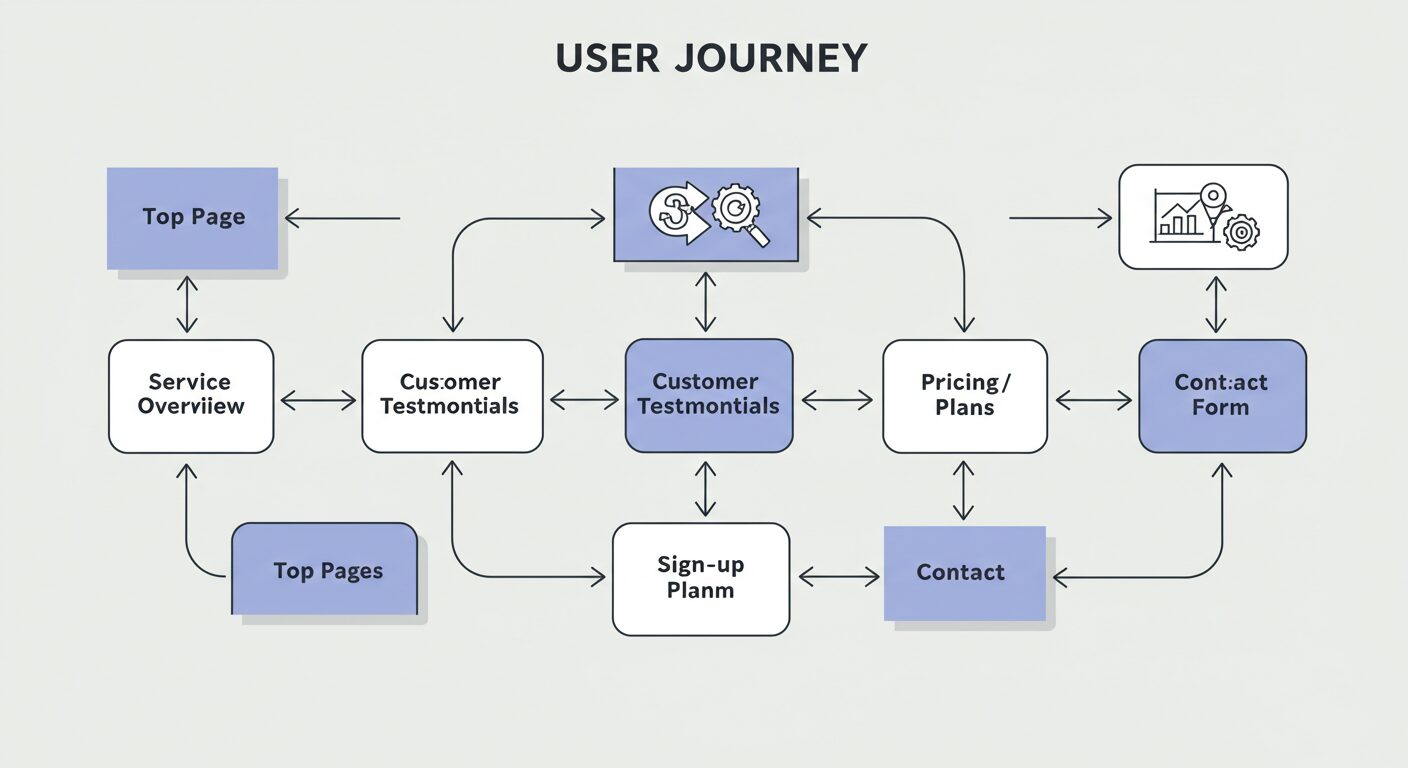

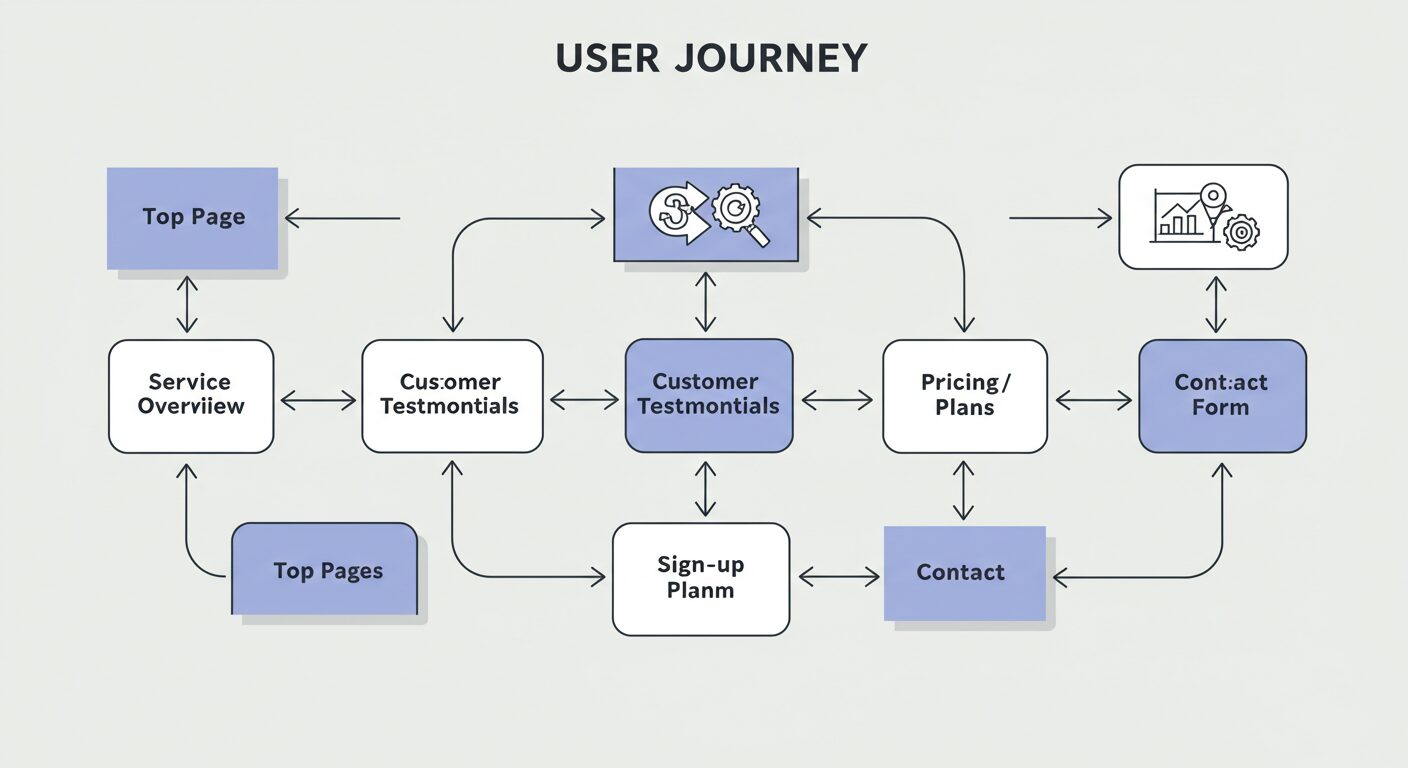

Webサイトは、ユーザーが目的を達成するための道筋(ユーザー導線)を明確に用意する必要がある。そのため、導線を意識したゾーニング設計が必要不可欠じゃ。ここでは、ユーザー導線を踏まえた設計のポイントを解説するぞ!

まず、ユーザーがどのページから入り、どのように動くかを把握します。

そして、どこで意思決定に至るのかという「行動フロー」を明確にします。

例えば、サービス紹介サイトであれば、次のような導線が想定されるでしょう。

サービス紹介サイトの場合:

ゾーニング設計では、この導線に沿って各ページの目的や要素を整理します。

必要な情報が必要なタイミングで自然に届くよう構成することが重要です。

これにより、ユーザーはストレスなく目的を達成できる体験を得られます。

導線を踏まえた構造が全体で設計されていても、ユーザーが各ページで必要な情報をスムーズに見つけられる順序の工夫が重要です。

例えば、初めて訪れるユーザーが興味を持ちやすい「サービスの概要」や「利用の流れ」は上部に配置します。

その後に「実績」や「料金」「比較情報」などを続けるとよいでしょう。

このように、情報の提示順がユーザーの行動段階と一致していることが、スムーズな理解や納得につながります。

この段階で大切なのは、ユーザーが求める流れを理解し、その思考のプロセスに沿って情報を配置することです。

行動導線を意識した情報構成が整っていても、ユーザーが最終的に行動するかどうかは、意思決定のしやすさにかかっている。このセクションでは、「行動を後押しする瞬間」に焦点を当て、ゾーニングが実際に成果につながるための考え方を解説するぞ!

ユーザーが行動を起こすかどうかは、ページ内でどのような順番で情報が提示されるかによって大きく変わります。

例えば、最初に実績やお客様の声で信頼感を得てもらい、その後にサービスのメリットを伝え、最後に行動ボタンを配置する流れが効果的です。

このように「納得 → 安心 → 行動」へと導く順序を設計することで、ユーザーは「今が決断のタイミングだ」と感じやすくなります。

こうした順序は、単なるページ構成の話ではありません。

ユーザーの心理的な流れを理解し、それに沿った情報設計を行うことが重要です。

意思決定の場面では、ユーザーの心理的ハードルを意識した設計が欠かせません。例えば、知名度の低い新サービスでは、価格を前面に出す前に、その価値や背景を丁寧に伝える必要があります。信頼や納得感が得られることで、はじめて価格に対する関心が生まれるためです。

一方、すでに認知度の高いブランドサイトでは状況が異なります。あえて最初から価格を提示することで、すでに商品に興味を持っているユーザーの期待に応え、比較検討や購入の意思決定を後押しできる場合があります。

このように、ユーザーの心理状態を想定し、情報の出し方や配置を工夫することが重要です。

ペン博士!ゾーニング設計って、ただの配置じゃなくて「目的に合った情報の整理」だったんですね。めちゃくちゃ奥が深いです!

その通りじゃよ。ゾーニングは、単に「見た目を整える」だけでなく、ユーザーの行動や感情をデザインすることにつながるのじゃ。これらを参考にゾーニング設計をするんじゃぞ!

ありがとうございます!助かりました!

Webデザイン業務におけるゾーニング設計のメリットと注意点を以下にまとめます。

主なメリット

活用時のポイントと注意点

これらのポイントを押さえることで、ゾーニング設計はWebサイトの成果を高めるための強力な手段になります。

副業・フリーランスが主流になっている今こそ、自らのスキルで稼げる人材を目指してみませんか?

未経験でも心配することありません。初級コースを受講される方の大多数はプログラミング未経験です。まずは無料カウンセリングで、悩みや不安をお聞かせください!

公式サイト より

今すぐ

無料カウンセリング

を予約!